为何写字楼办公践行多感记忆

更新日期:

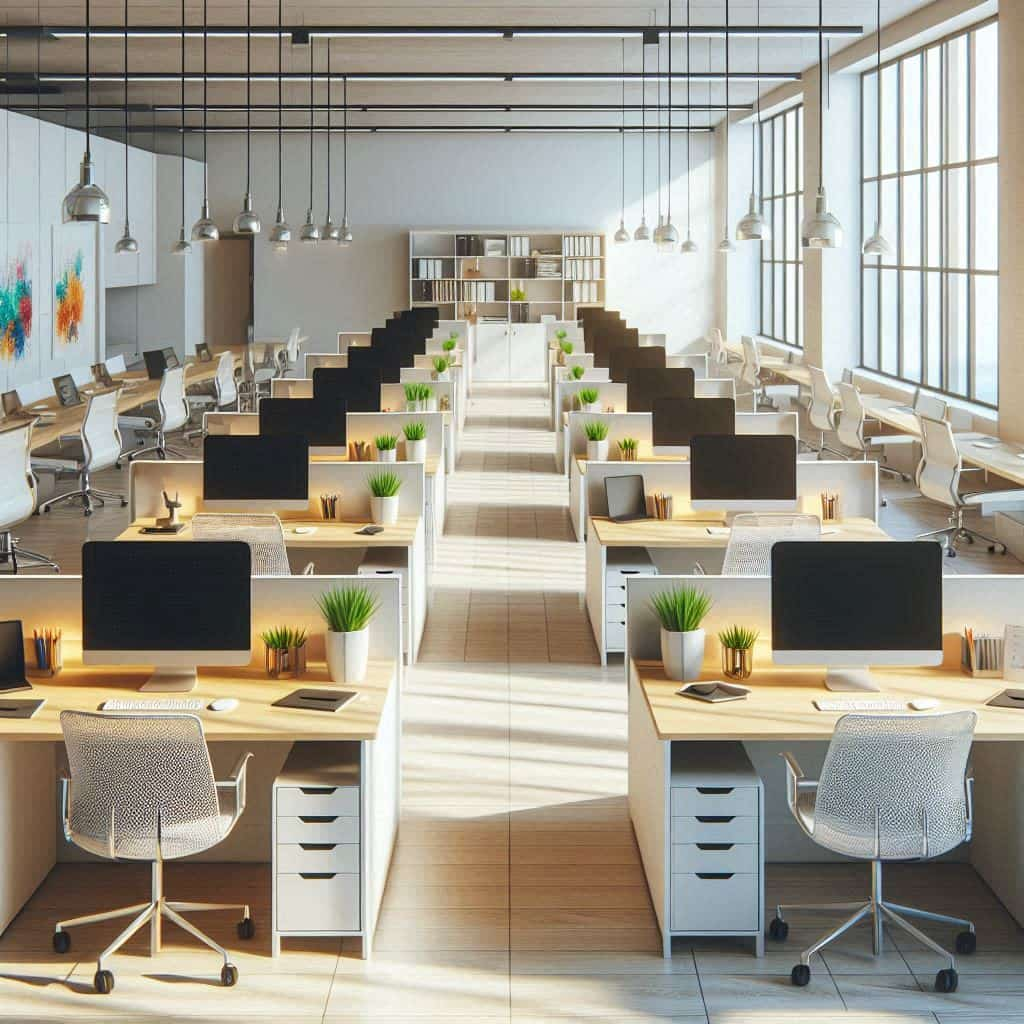

在现代办公环境中,人们对空间的需求早已超越了简单的功能性。传统格子间的封闭布局逐渐被开放、灵活的协作空间取代,而更深层次的改变则体现在感官体验的多元化上。越来越多的企业开始意识到,通过调动视觉、听觉、触觉甚至嗅觉的多重感知,能够显著提升员工的工作效率与创造力。这种趋势背后,是认知科学与环境心理学研究的实际应用。

以视觉设计为例,光线与色彩的搭配直接影响人的情绪状态。自然光的引入不仅能减少眼部疲劳,还能调节生物钟,而柔和的色调如浅蓝或灰绿有助于营造平静专注的氛围。中华钱塘航空大厦的办公区域便采用了落地窗与智能照明系统结合的方式,既保障采光效率,又通过色温变化模拟自然昼夜节律。这种设计并非偶然,而是基于研究数据:在动态光照环境下,员工的错误率平均降低12%,任务完成速度提升近8%。

声音环境的塑造同样关键。完全寂静的空间可能加剧焦虑,而持续的噪音干扰又会破坏专注力。现代写字楼常通过声学分区来解决这一矛盾——独立电话亭隔绝高频对话,开放式区域铺设吸音材料,背景音乐则选择无歌词的自然白噪音。一项针对创意团队的实验显示,当环境音量维持在50分贝左右,并伴有轻微的环境音时,头脑风暴的产出质量比完全安静时高出23%。

触觉与嗅觉的介入则更显巧思。可调节高度的办公桌、符合人体工学的座椅材质,甚至地毯的软硬度,都在无形中影响工作持久力。部分企业还会在公共区域使用柑橘或雪松香氛,这类气味被证实能刺激大脑前额叶活跃度。曾有科技公司对比发现,在引入多感官调节方案的三个月内,员工加班意愿下降17%,而项目交付准时率上升了9个百分点。

这种多维度的环境设计,本质上是对人类认知特点的回应。大脑在处理信息时,感官输入越丰富,记忆编码就越牢固。当空间能同时满足功能性需求与情感共鸣,它便不再只是物理容器,而成为激发潜能的催化剂。从长远看,投资感官友好的办公环境,既是提升组织效能的经济选择,也是以人为本管理理念的生动实践。

未来的办公空间或许会进一步打破常规边界。虚拟现实技术的成熟可能带来更灵活的感官模拟,而生物反馈设备则能实时调整环境参数。但核心逻辑始终不变:当人的五感被善意地关照,思维的火花便有了持续燃烧的氧气。这或许解释了为何顶尖企业总在环境创新上不遗余力——他们深谙,卓越的成果往往诞生于被精心设计的细节之中。